Il Fondo Bartolo Cattafi ad Apice

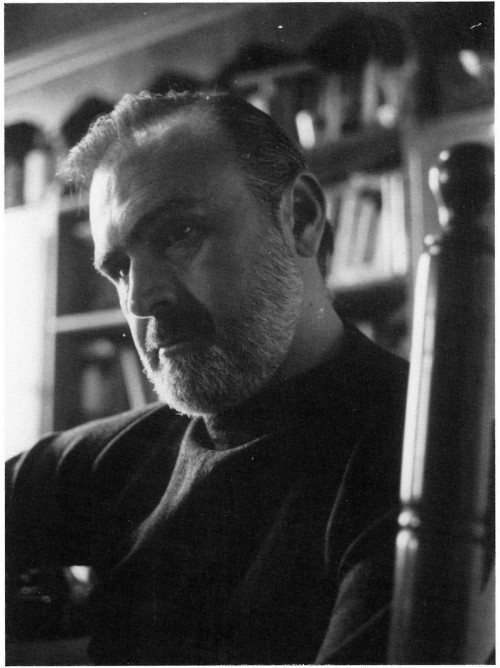

Tra gli abbondanti materiali archivistici custoditi a Apice, preziosi per ricostruire l’attività di tanti poeti attivi nel secolo scorso, il fondo Bartolo Cattafi (Barcellona Pozzo di Gotto 1922 – Milano 1979) illumina l’itinerario artistico di una personalità finora non in pienissima luce, ma oggetto di rinnovato interesse critico.

Proveniente da una famiglia siciliana di piccoli proprietari terrieri, Cattafi comincia a frequentare l’ambiente letterario milanese fin dal 1947, legandosi al gruppo di poeti intellettuali composto da Vittorio Sereni, Sergio Solmi, Giansiro Ferrata, Luciano Erba, Vanni Scheiwiller e Giovanni Raboni, che delle poesie Cattafi curerà due raccolte antologiche. Queste relazioni amicali e professionali, destinate a durare per tutta la vita del poeta, sono testimoniate dall’interessantissimo epistolario. I rapporti di lavoro si concretizzano in due direzioni: da un lato in un’irregolare ed estrosa attività pubblicistica, che spesso trova ospitalità in progetti editoriali così tipicamente ambrosiani – nel tentativo di coniugare saperi tecnico-pratici e discorso letterario– come la rivista Pirelli; dall’altro nell’iter editoriale delle opere liriche. Le sillogi di Cattafi escono presso le edizioni della Meridiana, figurano nel catalogo Scheiwiller, infine trovano visibilità nazionale e consenso critico sotto le insegne di Mondadori, nelle collane dello “Specchio” e infine degli “Oscar”. Il percorso dell’autore, da Le mosche del meriggio (1958) fino a L’allodola ottobrina (1979) testimonia peraltro in modo limpido i nessi tra scelte di scrittura, rapporti con l’ambiente milanese e direzioni evolutive della lirica italiana novecentesca: fino a metà degli anni sessanta la poesia di Cattafi presenta una dizione originalmente immaginosa, ma progettualmente sorvegliata; il ritorno in Sicilia nel 1966 segna invece prima un periodo di silenzio poetico, e poi apre, nel decennio successivo, una nuova stagione, caratterizzata da una vena fluviale e da un dire più diretto ed effusivo. L’archivio conserva documentazione editoriale, dattiloscritti, bozze, inediti, questi ultimi soprattutto relativi agli esordi e alla seconda fase dell’attività dell’autore; a completare il fondo concorre una biblioteca di oltre 1000 volumi, anch’essi testimonianza di una rete di rapporti professionali meritoria d’indagine.

Va infine sottolineato che le carte e i libri di Cattafi donati a Apice dialogano fruttuosamente con altri fondi e archivi ospitati presso il Centro: la sezione futurista della Collezione Sergio Reggi per i contatti giovanili con il futurismo siciliano; la collezione delle Edizioni della Meridiana e il fondo Scheiwiller per la storia editoriale dell’autore, gli archivi Antonio Porta e Giovanni Giudici per il confronto critico con gli scrittori di versi della stessa generazione. I materiali del fondo Cattafi vanno dunque a incrementare una rete di interdipendenze utili a meglio inquadrare sia le dinamiche interne alla corporazione dei letterati, mettendone a fuoco le rispettive opzioni compositive in prospettiva allargata, sia l’evoluzione delle prassi culturali lungo i decenni del Novecento: ad avvantaggiarsene sono e saranno nuovi orizzonti e indirizzi di ricerca, anche in prospettiva multidisciplinare.

Elisa Gambaro

Università degli Studi di Milano