Giochi di carta per resistere al virus

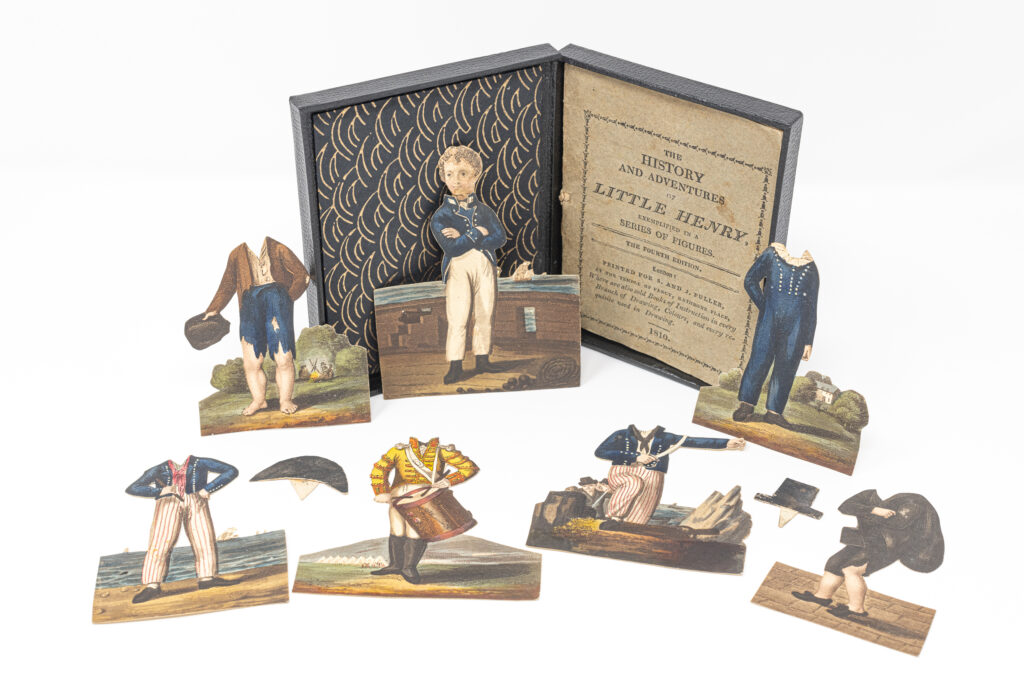

“The History and Adventure of Little Henry”, exemplified in a series of figures, 4a ed., London, S. & J. Fuller, 1810 – Fondazione Tancredi di Barolo

Si è parlato tanto di quanto il virus resista sulla carta, ma non di quanto la carta sia un utile alleato per resistere al virus. Negli ultimi, complicati, mesi, alcune grandi biblioteche nazionali europee lo hanno sperimentato, mettendo a disposizione parte del loro patrimonio perché i bambini lo piegassero, tagliassero, incollassero. Detto così sembra di essere finiti nel girone dell’inferno dei bibliotecari, ma naturalmente stiamo parlando di riproduzioni digitali.

Gallica, il portale d’accesso all’enorme porzione di materiale digitalizzato conservato alla Bibliothèque Nationale de France (più di 180.000 manoscritti e quasi 780.000 libri a stampa, per citare solo le due tipologie di materiali più ovvie), non nuovo a iniziative di questo genere, ha messo a disposizione dei bambini un gioco per ogni giorno di confinamento. In alcuni casi il gioco si svolge sullo schermo – per esempio ai bambini viene chiesto di riconoscere un oggetto, una situazione, un personaggio, rappresentato nelle immagini storiche digitalizzate nel portale (quasi un milione e mezzo tra grafica e fotografia). In altri casi si propone ai bambini uno sforzo pratico: per esempio, stampando le riproduzioni digitali di carte da gioco storiche e incollandole su cartoncino si può realizzare il proprio mazzo di carte, ben diverso da quelli in vendita in tabaccheria. Un principio molto semplice che era poi alla base dei primi giochi di carta ‘per tutti’ stampati nell’Ottocento in grande quantità da molti editori, soprattutto i francesi Pellerin – non a caso anche diversi di questi sono messi a disposizione da Gallica, insieme a materiali per realizzare mappamondi a partire da antiche carte geografiche.

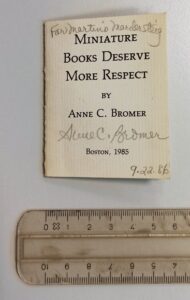

Miniature Books Deserve More Respect conservato ad Apice nel Fondo Stamperia Valdonega

Un’idea analoga – tenere i bambini occupati con la manipolazione, cogliendo l’occasione per farli familiarizzare con il patrimonio bibliografico – è quella della British Library: un concorso per i bambini che vogliano cimentarsi con i miniature books, libri minuscoli che nell’Inghilterra vittoriana venivano stampati perché i bambini più fortunati si esercitassero nella lettura leggendo alle proprie bambole (pare che la prima opera di Charlotte Brontë sia proprio un ‘miniature book’ realizzato con carta, penna e…forbici).

In Italia un’iniziativa simile è quella della Fondazione Tancredi di Barolo di Torino, che si occupa di conservazione e valorizzazione di materiale bibliografico e documentario relativo al mondo della scuola e dell’infanzia, e che da diversi anni organizza incontri per famiglie (in videoconferenza quando le restrizioni non consentono eventi in presenza). La fondazione, recentemente impegnata in un progetto di salvaguardia e valorizzazione dei libri animati del passato, ha infatti coinvolto bambini e scuole nella realizzazione di tavole e libretti pop-up ‘fatti in casa’. Stampando, tagliando e piegando i disegni di noti illustratori per ragazzi, i bambini familiarizzano con il libro animato ma non solo: alcuni modelli sono stati pensati e disegnati ex-novo per spiegare ai bambini il virus e le norme di prevenzione. Un altro esempio di come le storie, e in questo caso la carta, aiutino a capire il mondo.

Parlando di libri illustrati e animati, in Italia il pensiero va a Bruno Munari – del quale APICE conserva decine di opere, spesso in prima edizione, nel Fondo Reggi. Non a caso l’Associazione Bruno Munari, che dal 2001 studia e mette a disposizione di operatori culturali ed educatori il metodo del designer milanese, ha avviato, nei mesi d’esordio della pandemia, la sua attività online. Lo stimolo è stato proprio la necessità di dover riprogettare il modo di giocare ed imparare dei bambini confinati tra le mura di casa; tradurre i limiti in risorsa creativa è infatti uno dei principi fondanti del ‘metodo Munari’. Ecco dunque una serie di laboratori – non solo ‘manipolativi’ – ricchi di rimandi all’arte, nella convinzione che la creatività debba diventare una cifra nell’educazione delle giovani generazioni, poiché sarà essenziale per ricostruire la società dopo la crisi di questi mesi.

“Ci è voluta la pandemia perché la gente si accorgesse di quanto facciano le biblioteche, oltre a prestare i libri”, così titolava Observer.com a settembre, quasi le stesse parole che Rosa Maiello, presidente dell’AIB, Associazione Italiana Biblioteche, aveva usato qualche mese prima, al Salone del Libro 2020, per descrivere la resilienza delle biblioteche italiane. Si potrebbero scrivere centinaia di righe sulle diverse iniziative poste in atto, dalla divulgazione online al potenziamento delle risorse digitali, dal prestito a domicilio al supporto alla comunità. Migliaia di righe servirebbero poi a discutere delle storture per cui tutto questo è delegato alla buona volontà dei singoli, o all’attività – volontaria e privata – della stessa AIB. Resta il fatto che, nei mesi in cui l’‘onlife’ – la nuova vita in cui la barriera fra reale e virtuale è caduta, per citare una fortunata espressione di Luciano Floridi – è diventata la norma per molti, le biblioteche ci hanno ricordato anche che la carta, così reale da poterla tagliare e piegare, rimane un importante alleato per la crescita – culturale e non – dei più piccoli.

Elisa Marazzi

Newcastle University