Ti riconosco, mascherina. Le storie “difficili” raccontate ai bambini

Le storie servono, agli adulti e ai bambini, per imparare il mondo. Lo scrive, tra gli altri, Ursula K. Le Guin in un saggio intitolato Perché gli Americani hanno paura dei draghi? (1974), una riflessione che molto spiega sul bene e sul male, e su come essi si connettano alle visioni di fantasia nell’universo di una infanzia ben vissuta e capace di produrre persone intere e non melanzane. Dalla stessa America di Le Guin ma da penna ed editore italiani, arriva lo smilzo volumetto firmato dalla virologa Ilaria Capua che declina, sotto il divertente titolo Ti conosco mascherina (La Coccinella), una guida efficace e veloce al virus che ci minaccia e ai comportamenti necessari anche nei bambini per tenerlo a bada.

L’esperimento è stimolante. Esso risponde a una contingenza specifica, ma lo fa producendo una serie di effetti collaterali, e generali, interessanti. Il primo è la combinazione tra scienza e letteratura, utilissima per rivolgersi a un’età in cui le separazioni tra i saperi hanno ancora da essere edificate. Il secondo è l’aggancio, probabilmente involontario, a una lunga tradizione di storie che col corpo hanno sempre trafficato, e felicemente, proponendo a chi adulto ancora non è una rutilante festa di mostri ed eroi, fate, streghe e folletti, oggetti parlanti, profili impensabili e infinitamente divertenti, oppure terrorizzanti e minacciosi, ma ugualmente capaci di agguantare l’attenzione dei bambini e tenerla stretta.

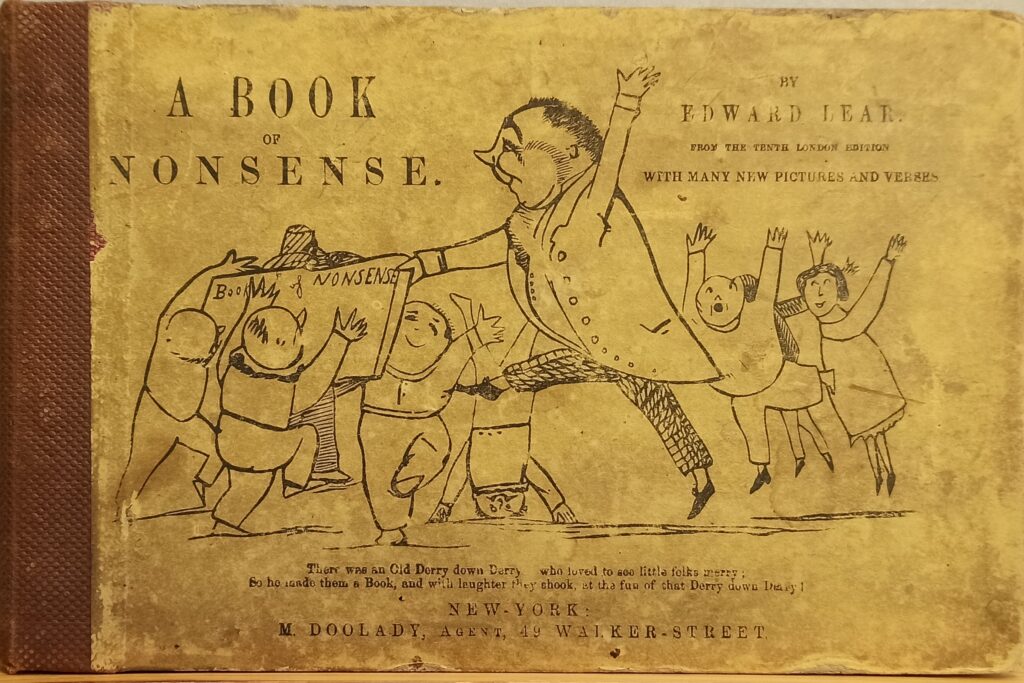

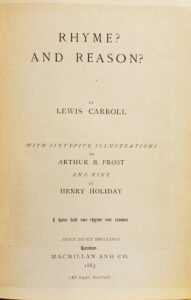

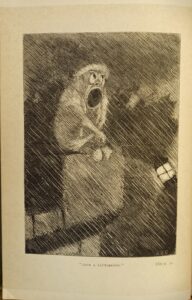

Qui come in tante storie per bambini, si tratta di spiegare in parole e disegni non ambigui l’idea di un corpo fragile, vulnerabile e non eterno. Capua affronta la questione scegliendo una cifra solare, seria ma lieve, didattica ma anche narrativa. Nell’universo di Iaia, tutto il mondo parla, oggetti compresi. E i corpi sono aggregazioni strambe, tanto più divertenti quanto più miste. Nella tradizione della children’s literature questa è una regola, che trova abbondanti declinazioni in tanta letteratura britannica ed europea, ben campionata nella preziosa Collezione Peter Wick, custodita negli Archivi del Centro Apice. Essa conosce punte di creatività felice, ad esempio, nelle opere di Lewis Carroll e nelle filastrocche nonsensical, con relative illustrazioni, di Edward Lear. Dallo sguardo fotografico della creatura mista che compare in “Hiawatha’s Photographing” (Rhyme? And Reason?, 1883), alle creature patchwork di Edward Lear si disegna un catalogo di creature bizzarre che costituiscono la fertile tradizione nella quale il virus parlante di Capua si inserisce. Come Humpty Dumpty, ma in modo più lieve, la creaturina color fucsia, pericolosa suo malgrado, è tondeggiante e con braccia e gambe, ma diversamente dall’invenzione di Carroll, è tenera e stringe un orsacchiotto gemello a quello della protagonista.

Quel che si perde – sebbene in questo caso sia giusto così – è la componente di crudeltà e paura che compare senza risparmio in alcune letterature per l’infanzia europee ottocentesche, così cariche di pericoli minacciosamente evocati per indurre i bambini all’obbedienza – come accade in Pierino Porcospino, la cui bella traduzione italiana di Gaetano Negri è conservata nel Fondo Giovanni Gandini – oppure festosamente proposti come giochi col corpo – e questo accade spesso, per esempio, nelle filastrocche di Edward Lear, ancora nella Collezione Wick.

Il volume di Capua, per certo, ha uno scopo diverso in un momento sul quale trarremo bilanci tra molto tempo. Questo motiva, credo, il virus allegro e con l’orsetto, e, in generale, una storia di ricomposizione e di equilibrio, con famiglie organizzate e senza orfani, una madre che incarta regali e va ai giardini e un padre che lavora al computer e poi va a far la spesa. Moderatamente “moderni” ma pur sempre ben rispettosi dei ruoli tradizionali.

Nicoletta Vallorani

Università degli Studi di Milano