Fonti online fra Digital Humanities e conservazione della memoria

1989-2019: Internet ha compiuto trent’anni e la ricorrenza è stata celebrata nella certezza che si tratti non solo di una risorsa ormai ineludibile ma della galassia che ha rivoluzionato ogni ambito del sapere. È stata ed è, per noi donne e uomini della contemporaneità, una rivoluzione inavvertita come quella suscitata, silenziosa ma irreversibile, dall’invenzione della stampa alla metà del Quattrocento? Filosofi, storici della scienza, storici, informatici, umanisti digitali e scrittori (a esempio Alessandro Baricco con il suo The Game del 2018) sostengono di sì e pare difficile pensare altrimenti, tanto più che i mesi di lockdown appena trascorsi hanno accelerato tale percezione e amplificato in maniera esponenziale e globale l’uso delle tecnologie digitali. A tale proposito, di fronte alla chiusura di archivi e biblioteche, la comunità degli studiosi di numerose discipline, umanistiche e non solo, si è trovata a ricercare e interrogare con sempre maggior frequenza cataloghi online, banche dati, piattaforme e progetti realizzati in modalità virtuale al fine di sopperire alla mancanza di fonti analogiche e di percorrere nuove piste d’indagine. L’urgenza di queste navigazioni – misurabili in termini di miliardi di accessi quotidiani alla stringa di Google – ha riproposto agli addetti ai lavori (archivisti, bibliotecari, docenti universitari, scuole, istituti culturali depositari di memorie collettive, etc.) l’annoso problema di come valorizzare le collezioni digitali già esistenti o di quali risorse investire nei percorsi di digitalizzazione.

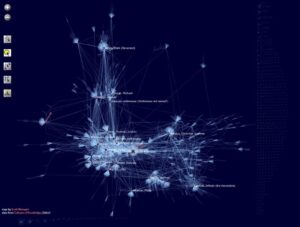

Se infatti, dai primi anni ’90 del Novecento, digitalizzare è parso il miglior modo per tutelare la documentazione, con lo sviluppo dell’informatica umanistica prima, e delle Digital Humanities poi, l’operazione si è via via rivelata carica di innumerevoli potenzialità culturali. Per restare al contesto italiano, il portale del Sistema Archivistico Nazionale (SAN) censisce ben 615 progetti di archivi o fondi digitalizzati, molti dei quali riconducibili al bel progetto Antenati finalizzato a ricerche genealogiche; quest’ultimo, com’è noto anche fra i fruitori occasionali, è tra i più frequentati per le sue implicazioni identitarie ed emotive. Siamo nel campo della Public History sulla quale il dibattito è più che mai attivo e che meriterà ulteriori approfondimenti. Sarà anche grazie al confronto con approcci come questo che la storiografia tradizionale e le Digital Humanities potranno immaginare nuovi sforzi congiunti per promuovere strategie di digitalizzazione sempre più interdisciplinari e utili a vari contesti di studio. Progetti virtuosi a cui guardare non mancano e ci sono ambiti che, più di altri, suggestionano diversi tipi di pubblico e non solo gli specialistici. Fra i tanti, si propone un esempio che riguarda la sfera affascinante e complessa della corrispondenza: ci si interroga da tempo sul destino dei nostri scambi via e-mail (labili, sbrigativi, talora sciatti, destinati a sparire?) e a maggior ragione acquistano peso e sostanza i carteggi del passato. L’Università di Oxford ha promosso il database EMLO – Early Modern Letters online nell’ambito del più vasto cantiere Networking the Republic of Letters, 1550-1750: un work in progress che dal 2015 si occupa di censire, digitalizzare e intrecciare la corrispondenza di scienziati e letterati, uomini e donne nell’età moderna. La mappa visuale dei contatti che ne deriva a livello europeo è già di per sé sorprendente.

Se infatti, dai primi anni ’90 del Novecento, digitalizzare è parso il miglior modo per tutelare la documentazione, con lo sviluppo dell’informatica umanistica prima, e delle Digital Humanities poi, l’operazione si è via via rivelata carica di innumerevoli potenzialità culturali. Per restare al contesto italiano, il portale del Sistema Archivistico Nazionale (SAN) censisce ben 615 progetti di archivi o fondi digitalizzati, molti dei quali riconducibili al bel progetto Antenati finalizzato a ricerche genealogiche; quest’ultimo, com’è noto anche fra i fruitori occasionali, è tra i più frequentati per le sue implicazioni identitarie ed emotive. Siamo nel campo della Public History sulla quale il dibattito è più che mai attivo e che meriterà ulteriori approfondimenti. Sarà anche grazie al confronto con approcci come questo che la storiografia tradizionale e le Digital Humanities potranno immaginare nuovi sforzi congiunti per promuovere strategie di digitalizzazione sempre più interdisciplinari e utili a vari contesti di studio. Progetti virtuosi a cui guardare non mancano e ci sono ambiti che, più di altri, suggestionano diversi tipi di pubblico e non solo gli specialistici. Fra i tanti, si propone un esempio che riguarda la sfera affascinante e complessa della corrispondenza: ci si interroga da tempo sul destino dei nostri scambi via e-mail (labili, sbrigativi, talora sciatti, destinati a sparire?) e a maggior ragione acquistano peso e sostanza i carteggi del passato. L’Università di Oxford ha promosso il database EMLO – Early Modern Letters online nell’ambito del più vasto cantiere Networking the Republic of Letters, 1550-1750: un work in progress che dal 2015 si occupa di censire, digitalizzare e intrecciare la corrispondenza di scienziati e letterati, uomini e donne nell’età moderna. La mappa visuale dei contatti che ne deriva a livello europeo è già di per sé sorprendente.

Blythe Alice Raviola

Università degli Studi di Milano